Malati Senza Medicina: Sopravvivere Prima della Scienza

La salute sembra una nozione di immediata comprensione, ma in realtà non è così facile da definire. Dall'antico concetto greco della salute come "dono degli dèi", il suo significato si è modificato nel corso del tempo fino ad indicare il benessere non solo fisico, ma anche psichico, sociale e spirituale, in una concezione olistica, nella quale l'assistenza sanitaria è solo un fattore di una realtà ben più complessa.

Il nostro viaggio parte nell'antico Egitto, una civiltà in cui medicina, religione e natura erano inscindibilmente legate. La salute non era solo una condizione fisica, ma un equilibrio tra corpo, spirito e divinità. Prendersi cura del proprio corpo era un atto sacro, parte integrante della preparazione alla morte e al passaggio nell'aldilà. I sacerdoti, depositari del sapere medico, attingevano sia alla pratica empirica (come l'uso di erbe e piccoli interventi chirurgici), sia a rituali e invocazioni agli dei, in particolare Thot e Sekhmet. La mummificazione, inoltre, offrì una conoscenza anatomica sorprendente per l'epoca, che testimoniava un rispetto profondo per il corpo umano.

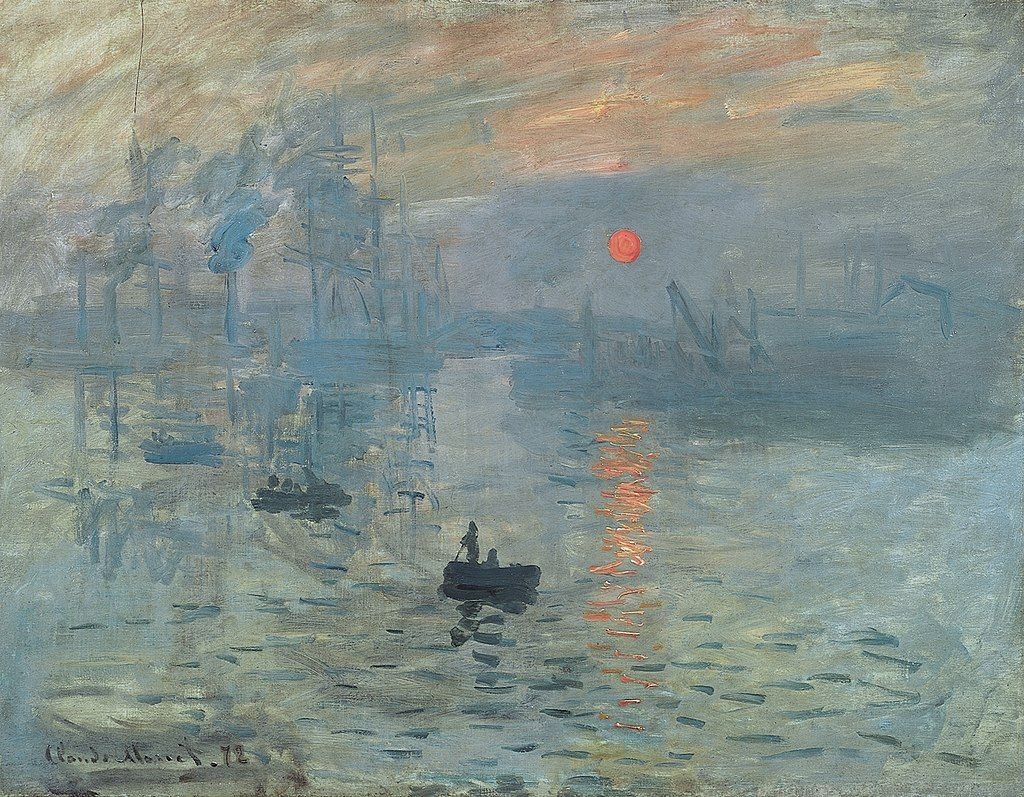

Passando alla Grecia antica, il pensiero si sposta dall'ambito religioso a quello razionale. Qui nasce la medicina scientifica. Con Ippocrate, la malattia viene vista non più come punizione divina, ma come uno squilibrio naturale interno al corpo, regolato dalla teoria dei quattro umori. Si affermano i concetti di diagnosi, prognosi e terapia basati sull'osservazione e sull'esperienza. Il celebre Giuramento di Ippocrate sancisce una nuova etica medica fondata su responsabilità, rispetto e segretezza, principi che ancora oggi guidano la professione. La salute è ora equilibrio, e la cura un atto di ragione e conoscenza. Inoltre, Nell'antichità greca, la salute era concepita come un dono degli dèi e la malattia veniva considerata un fenomeno magico o religioso, comunque causato da fattori esterni al nostro corpo. Con Ippocrate la prospettiva cambia e si inizia a parlare di vis medicàtrix naturae, o «forza curatrice della natura», idea secondo la quale il corpo umano sarebbe animato da una forza vitale che tende per natura a riequilibrare le eventuali disarmonie causate dalle malattie.

Nella Roma repubblicana e imperiale, la salute assume un significato ancora più ampio: diventa bene comune. L'ingegneria romana, con acquedotti, fognature e terme pubbliche, riflette una visione sociale della sanità. L'idea di salus publica sancisce il dovere dello Stato di tutelare la salute dei cittadini, soprattutto dei soldati e dei lavoratori. L'influenza della medicina greca si unisce a quella del cristianesimo nascente, che introduce la carità e la cura del più fragile come espressione di umanità, gettando le basi del concetto di "humanitas".

Il Medioevo, spesso liquidato come epoca oscura, è in realtà un periodo di chiaroscuri. Se da un lato domina la visione teologica della malattia come prova o punizione divina, dall'altro nascono i primi hospitalia, istituzioni monastiche che offrono assistenza ai malati, ai poveri e ai pellegrini. Il motto benedettino "Ora et Labora" unisce preghiera e lavoro, ma anche cura del corpo e della mente. La medicina resta legata alla religione, ma si conserva e si trasmette nei monasteri, in attesa del rinnovamento intellettuale del Rinascimento.

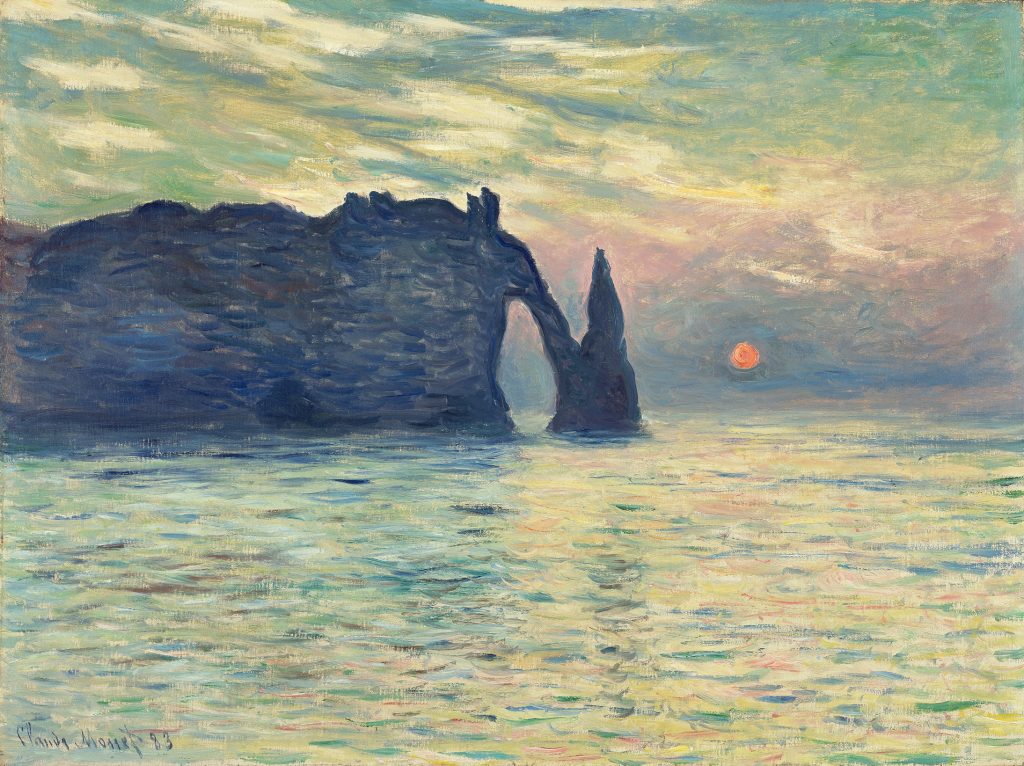

È proprio nel Rinascimento che l'uomo torna protagonista. Spinto da una nuova curiosità verso la natura e il corpo, rompe i vincoli imposti dal dogma religioso e avanza verso la scienza moderna. La dissezione dei cadaveri, la nascita della medicina clinica e le scoperte anatomiche (da Vesalio a Harvey) rivoluzionano la conoscenza medica. In parallelo nascono ospedali specializzati e i primi manicomi, segnando una crescente istituzionalizzazione della salute. L'arte e la scienza si uniscono per celebrare e comprendere la complessità del corpo umano.

Eppure, se volgiamo lo sguardo indietro, notiamo come la storia della salute non sia una linea retta, ma un fluire ciclico di progresso e regressione. Le pandemie, le guerre, la negazione della scienza, i diritti calpestati: tutto ciò ci ricorda quanto sia fragile l'equilibrio conquistato. I corsi e ricorsi storici ci interrogano sul significato profondo del motto "Historia magistra vitae". Lo è davvero, se continuiamo a ripetere gli stessi errori?

Autrice: Eleonora Castello